昨年度参加者から好評を得た「女性とともに学ぶWell-being×DX勉強会」を、今年も継続開催し、「女性ニーズの製品・サービス」「女性の働きやすさ」の2つの領域で、女性起業家をゲストに招き、事例紹介やニーズ探求を行い、DXを取り込む視点の獲得を目指す場として実施しました。

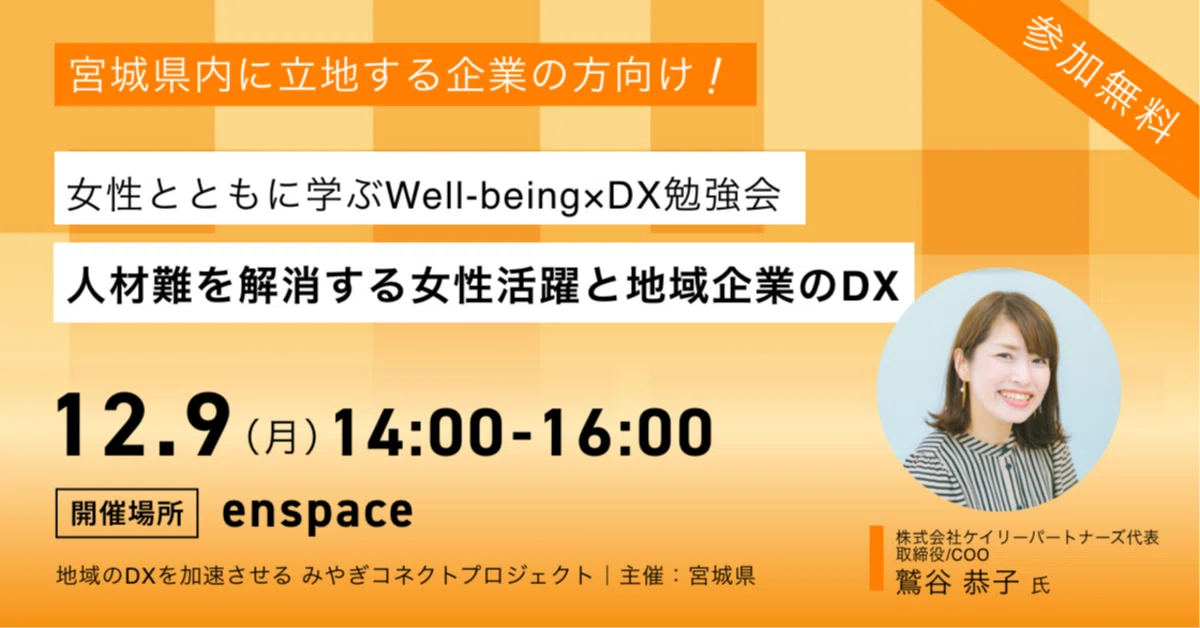

第1回は、「人材難を解消する女性活躍と地域企業のDX」をテーマに、女性が働ける環境づくりと企業の人材難を解消するため、ワークシェアリングのサービスを立ち上げたケイリーパートナーズの鷲谷氏を迎え、DX化による社内の業務改革を進めるための視点の獲得と自社でできる実践について考えました。

【ゲストプロフィール】

鷲谷 恭子(株式会社ケイリーパートナーズ 代表取締役/COO)

1977年郡山市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、1999年にJR東日本に就職。転勤を重ねながら顧客サービス、商品企画、CRMなどを担当する。2007年、第一子の育児をきっかけに退職して専業主婦となり、2009年に郡山市へUターン。2011年の東日本大震災以降は子育て支援や通訳ガイド、まちづくりなどのボランティア活動を行う。2019年5月、1日2時間からの自由度の高い働き方で生産性とスキルを上げるビジネスモデルを構築し、『2hours(トゥーアワーズ)』を開業、同年10月には、税理士法人三部会計事務所とのジョイントベンチャーである『株式会社ケイリーパートナーズ』を設立した。「誰もが調和の取れた働き方で社会とつながっている未来を作る」ことを自らの存在意義(パーパス)として、行政、地域企業と協働し様々な活動にチャレンジしながら、自身も母親として親育ち真っ最中の日々を送る。

フル専従のみに依存しないワークスタイル

株式会社ケイリーパートナーズは福島県郡山市に拠点をおいて、地域の企業に向けてワークシェアリングの手法で各種業務の支援を行っています。現在、宮城県内も含めて、あらゆる領域、地域で人手不足が深刻な問題となっています。そこに、出産から子育てに向かう20台後半から30代後半あたりまでの女性が労働市場から消えてしまう、いわゆる「M字カーブ」という問題も、存在します。

M字カーブの問題は、昔に比べてかなり緩和されたとも言われています。しかし地域における実態として、女性が子育てをしながら労働市場に戻ろうとしたときに、フル専従を前提とした労働条件しかなかったり、パートタイムだと働ける職種が限られたり、戻れる現場に限りがあるのも、未だに課題となっています。

人手不足の社会では、多様な働き方を受け入れる努力が欠かせません。そこで、育児で時短勤務を望む人や副業人材など、多様な背景をもつ人たちと仕事をシェアしていく、いわゆる「ワークシェア」の発想が求められます。

地域の企業の課題

ケイリーパートナーズでは、経理などの間接業務やオフィス収納などの業務の支援で、地元企業の仕事を請け負うようになりました。地域の企業にとって、これまでは自社の専従スタッフが行ってきた仕事を、他社に切り分けることができるのは、大きな変化につながる体験です。

ワークシェアリングを適切に進めるには、地元企業側も業務の整理と仕組み化が欠かせません。ケイリーパートナーズと仕事をすることで、地元企業にとっても業務効率を高める体験ができ、新たな成長にも向かいやすくなるというメリットも発生します。

そうした働き方が徐々に認められ、ケイリーパートナーズは、2018年にふくしまベンチャーアワード「優秀賞」、2021年には第20回女性起業家大賞「奨励賞(スタートアップ部門)」、そして2024年には全国ワークスタイル変革大賞2024北海道・東北大会「最優秀賞」を受賞するなど、注目度が高まっています。

現在では、郡山市のほかに白河市などの企業の働き方改革にも寄与し始めています。また、地域の企業がDXに挑むために、デジタル活用の経験値を上げる活用も、ケイリーパートナーズが一役買っています。ケイリーパートナーズの女性スタッフが一緒に学びながら、デジタルツール導入などを支援する例も生まれています。こうした取組も「こおりやまDX大賞2022」で優秀賞を獲得するなど、評価を得られるようになってきました。

宮城県内の企業では取組に差も

参加者とのディスカッションでは、各々の所属企業での女性の働き方へのケアについても制度や実態について意見交換がありました。時短勤務や男性の育休取得など、多様な働き方は社内制度の充実によっても実現が可能です。そうした取組を積極的に導入している企業と、道半ばの企業と、県内企業では取り組むスピードにも少し差があるようです。

ケイリーパートナーズの事例が示すように、フル専従の社員が残業ありきで属人的に仕事を進めるスタイルでは、貴重な労働力である女性を取り込むのは困難です。そして、そうした働き方を変えていくためには、デジタルの積極的な導入も不可欠で、そこのプロセスがDXに向かう道であると言えるでしょう。

次回は、「性差で生み出すサービス変革と地域企業のDX」と題し、しゅふコミ代表の横尾恵美さんを迎えます。