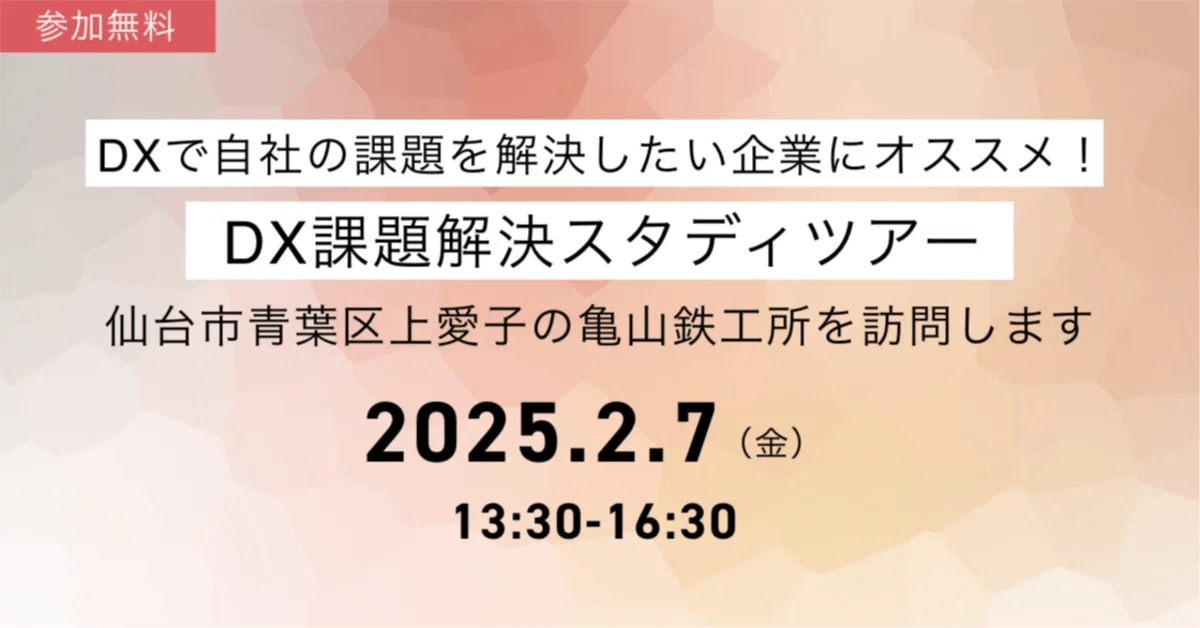

DXで自社の課題を解決したい企業に、有識者ともに実際に訪問し、現場見学と課題の読み解き、解決策のアイデア出しを行うイベントを開催しました。成功に向けて課題を抱えている現場を見ることで、課題をどう捉えるべきかを自分で考え、有識者の知見や知恵を借りながら具体的なケーススタディを生み出す体験の場は、参加者が自身の会社の現場に帰ったときにも使える思考となります。

今回は、仙台市青葉区上愛子の亀山鉄工所を訪問。お悩みを伺いつつ工場の現場を見学し、ゲストの有識者と一緒に課題解決を考えました。

【亀山鉄工所プロフィール】

1889(明治22)年創業。金属の板材を円筒などに加工するベンディングロールの技術を持ち、食用油製造向けの油抽出缶や大型焼却炉向けの鋼板製煙突、製紙工場向けのべーパーリボイラーなどを製造するほか、クリーンスチーム発生器、エアージェットフローシステムなどの熱テクノロジー製品や、各種エンジニアリング事業など、様々な領域へ展開している。

【ゲスト有識者】

増井 雄一郎氏(Product Founder & Engineer)

「風呂グラマー」や「IT芸人」の相性で呼ばれ、トレタやミイルを始めとしたB2C、B2Bプロダクトの開発を行う傍、業界著名人へのインタビューや年30回を超える講演、オープンソースへの関わりなど、外部へ向けた発信を積極的に行なっている。 「ムダに動いて、面白い事を見つけて、自分で手を動かして、咀嚼して、他人を巻き込んで、新しい物を楽しんで作る」を信条に日夜模索中。 日米で計4回の起業をしたのち、2018年10月に独立し’Product Founder’として広くプロダクトの開発に関わる。 趣味は、基板設計と3Dプリンタ。2019年7月からBloom & Co.のCTOとして活動

七海 龍平氏(DX Engineer)

新卒で(株)サイバーエージェントに入社。その後、(株)クロスティホールディングスのDXエンジニアを経て2024年に独立。現在は、札幌の中小企業を中心に、コーチング×デジタルを軸としたDX推進支援を行う。モバイルアプリのハッカソン全国大会「SPAJAM」の2023年の優勝者。

お悩みプレゼンと有識者ディスカッション

亀山鉄工所さんには、社内でDXを進めるにあたってのお悩みをプレゼンしていただき、県外から招いた2名の有識者の方々と課題を掘り下げるためのディスカッションを行いました。プロダクトの開発者でスタートアップの立ち上げも複数経験している増井さんや、北海道の地元企業向けにDXの支援をしている七海さんから、それぞれの視点でDXについての考え方や、亀山鉄工所の課題のありかと突破点について、見解を示してもらいました。

特に参加者のみなさんの関心が集まったのは、製造工程の中でのDXと、DXを進めるプロセスについてでした。製造工程の実態を明確にするために作業内容の記録をセンサーなどで自動で取れないか、というのは多くの企業で考えることです。しかし、作業者を四六時中監視することにもつながりかねないため、そのまま進めることにためらいを感じる企業も多いのが現実です。増井さんからは、ひとりひとりを個別に取ることより、全体の稼働状況が見られればよいというなデータの取り方をするか、作業者に目的や手法、データの使用ルールなどを開示して信頼関係を築きながら進めるなどのヒントがありました。

DXのプロセスについては、七海さんから「冷たいDX」と「温かいDX」という言葉が紹介され、数値目標を掲げてツール導入で効率化という話だけでは、どうしても冷たい話になってしまうため、働く人たちの幸せにつながるものであるという文脈を大切にしながら、社内でのコンセンサスやリーダーシップにつなげていくことが大切であるというお話がありました。

工場見学とワークショップ

次に、亀山鉄工所さんの工場を見学させてもらいました。本社に併設されている工場に、ヘルメットをかぶってお邪魔をし、製品の製造工程の解説を聴きながら、実際の現場の作業がどのようなものなのか、直接見る機会をいただきました。

亀山鉄工所さんでは、貯湯タンクに代表されるような円筒型の圧力容器などが得意の分野で、さらには蒸気の発生装置などの製造なども手掛けています。他業種だと普段なかなか見ることができない様子を多く拝見することができ、人や機会の動きをイメージすることができました。”大人の社会科見学”のような雰囲気もあり、参加者のみなさんにとって楽しい時間にもなりました。

工場見学のあとは、ミニワークを行いました。ワークシートを使いながら、亀山鉄工所さんから今回提示された課題を解くことを目指し、DXに向かうための仮説の整理と進むべきステップを、グループで考えてもらいました。

次回は今年度の最終イベント「地域企業DXのためのアイデアワーク」を開催します。